「みなづちブログ」はリンクフリーです。リンクを行う場合の許可や連絡は不要です。引用する際は、引用元の明記と該当ページへのリンクをお願いします。

同性婚は国境で消える|海外で結婚しても日本では法的「赤の他人」

ゲイのみなづち(@minaduchi)です。

海外で結婚した同性カップルが、日本に帰国した瞬間に法的に「赤の他人」に戻る。この事実を知っている人は、どれだけいるでしょうか。

2001年、オランダは世界で初めて同性婚を法制化しました。それから25年が経ち、現在では約40の国・地域が同性婚を認めています。しかしG7の中で日本だけが、国レベルの包括的な法的保護制度を持っていません。

海外で成立した同性婚は、日本の婚姻制度(民法・戸籍)上は法律婚として扱われず、それに伴う相続権・配偶者控除・在留資格といった主要な保護が自動では連動しません。日本の法制度が、入国した瞬間に二人の法的関係を「赤の他人」に戻すのが現在の構造です。

2024年から2025年にかけて、高裁レベルでは6件中5件が同性婚を認めない法律を「違憲」と判断しました。司法は動き始めています。しかし法律は一文字も変わっておらず、司法が指摘した不条理を解消する立法措置はまだ講じられていません。

この記事では、海外婚が日本で法律婚として扱われないことで同性カップルが直面する不利益を、千歳空港で「赤の他人」に戻った体験を軸に、税・相続・在留資格の順に整理します。

本記事のポイント

- 海外で合法的に結婚しても日本の民法では婚姻届が受理されない

- 在留資格で「外国人同士」と「日本人×外国人」の扱いが異なる逆差別構造

- パートナーシップ制度は530自治体に広がるも法的拘束力はない

- 高裁6件中5件が違憲判断、最高裁の統一判断が近づいている

記事を書いている人のプロフィール

- 僕はゲイ×強迫性障害

- ノンケ→バイ→ゲイに心変わりしてきた

- ゲイを自覚して20年ほど

- Instagramを中心に発信活動しているクリエイター

- 🌈 結婚する自由を、すべての人に。

日本の千歳空港で「赤の他人」に戻った日

8年の歳月を経て、ある同性カップルがオランダで結婚式を挙げました。帰国後、日本の千歳空港の入国審査を通過した瞬間、二人の法的な関係は消滅します。

オランダで結婚式を挙げた日

8年間、一緒に暮らしてきた。

笑い合った日も、泣いた夜もあった。

ある日、二人はオランダ行きの航空券を買った。

市庁舎で誓いを交わし、指輪を交換した。

証人がサインをして、婚姻は法的に成立した。

世界で最初に同性婚を認めた国で、夫夫になった。

帰りの機内で、薬指の指輪を見つめた。

この指輪が持つ重みを、噛みしめていた。

千歳空港に降り立った瞬間

飛行機が着陸した。

シートベルトのサインが消えた。

荷物を持って、入国審査の列に並んだ。

パスポートを差し出した。

スタンプが押された。

その瞬間、二人は法的に「赤の他人」に戻った。

オランダでは夫夫。

日本では、何の関係もない赤の他人。

婚姻届を出すことすらできない。

出会って2週間のカップルとの対比

同じ空港のロビーで、あるカップルが話していた。

「婚姻届、明日出しに行こうよ」

出会って2週間だという。

彼らは明日、役所に行けば夫婦になれる。

相続権も、配偶者控除も、すべて手に入る。

8年連れ添った二人には、その権利がない。

違いはたったひとつ。

性別の組み合わせだけだった。

なぜ海外の結婚が日本で「無効」になるのか

海外で合法的に結婚した同性カップルであっても、日本の民法が同性婚を想定していないため、婚姻届が受理されず法的には「赤の他人」のまま。この法的構造が、千歳空港の不条理のすべての出発点です。

日本の民法が同性婚を想定していない理由

日本の婚姻制度の原型は、1898年(明治31年)の民法にさかのぼります。

当時の法律は「夫婦」を男女の組み合わせとして想定しており、同性間の婚姻は議論の対象にすらなっていませんでした。

憲法24条の「両性の合意」という文言も、1946年の制定当時は「家制度からの解放」を目的としたもの。同性婚の排除を意図した規定ではないとする法学者の見解も多くあります。しかし現状では、この文言が同性婚を認めない根拠のひとつとして機能しているのが実態です。

戸籍制度も同様の構造を抱えています。

婚姻届の記入欄は「夫」と「妻」で構成されており、同性カップルが記入しようとしても該当する欄自体が存在しません。制度設計そのものが、同性カップルの存在を前提としていないのです。

法的「赤の他人」が意味する具体的な不利益

法的に「赤の他人」であるという事実は、生活のあらゆる場面に影響を及ぼします。その不利益は抽象的なものではなく、具体的な金額として現れてきます。

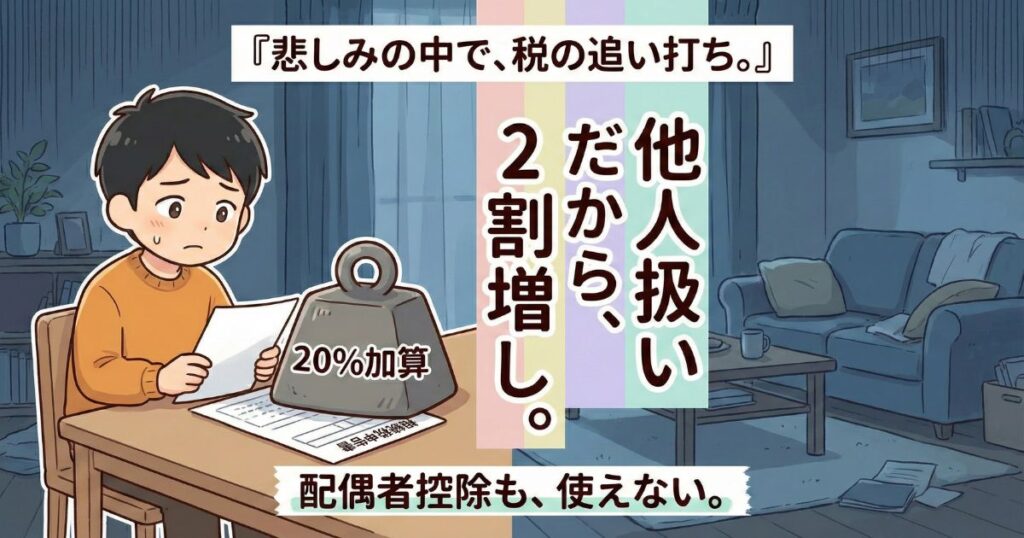

まず税制面。配偶者控除は、所得税最大38万円と住民税最大33万円を合わせて年間最大71万円の所得控除ですが、同性パートナーには原則として適用されません。この格差は毎年の家計に直接影響し、何十年にもわたって積み重なります。

相続においてはさらに深刻です。法的な配偶者には相続税の配偶者控除があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで非課税となります。婚姻届さえ出していれば交際期間は問われず、出会って2週間のカップルでも適用対象です。

一方、同性パートナーはそもそも法定相続人になれません。遺言書で財産を残した場合でも、配偶者・一親等の血族以外の相続として相続税額が2割加算される仕組みです。通常の相続税が1,000万円なら200万円が上乗せされ1,200万円に。配偶者控除の不適用と2割加算という二重の不利益が、婚姻が認められない限り続きます。

社会保障面でも壁は高く、遺族年金の受給権は原則として認められていません。健康保険の被扶養者認定についても原則として対象外です。一部の保険者では独自の運用で同性パートナーを認めるケースも出始めていますが、法律婚のように全国一律で保障される状態にはありません。パートナーが亡くなった場合、長年連れ添った関係であっても「他人の死」として処理される。

これが法的「赤の他人」の意味する現実です。

「事実婚でいい」への反論

「婚姻という形式にこだわらなくていい」「事実婚で十分では」という声は少なくありません。しかしこの主張には大きな見落としがあります。

事実婚であっても、同性カップルは法定相続人にはなれず、配偶者控除も適用されません。

異性カップルの事実婚であれば受けられる一部の社会保障上の保護すら、同性カップルには届かないという二重の排除構造が存在しています。

公正証書で遺言を残すことは可能ですが、法定相続人の遺留分を侵害することはできず、作成には費用と手間がかかります。

養子縁組という手段もありますが、パートナー関係を親子関係として届け出る形であり、制度の本来の趣旨とは異なる運用と言えるでしょう。

なぜ同性カップルだけが、異性カップルなら婚姻届一枚で自動的に得られる保護を「自力で構築」しなければならないのか。この問いに対する合理的な説明は、現状では見当たりません。

同性婚カップルとビザ制度に刻まれた「逆差別」

日本の在留資格制度には「外国人同士の同性カップルは認めるが、日本人と外国人の同性カップルは認めない」という不合理な差別構造が長年にわたって存在していました。自国民の方が不利に扱われるという、通常の入管制度とは逆転した構造です。

外国人同士のカップルには「特定活動」ビザ

2013年、法務省は通達(法務省管在第5357号)を出し、外国人同士の同性カップルに対して「特定活動(告示外)」の在留資格を認める運用を開始しました。本国で合法的に婚姻が成立している外国人同士であれば、日本でもパートナーとして滞在が可能になった転換点です。

ただし、この運用変更には大きな制約がありました。適用対象が「外国人同士」に限定されており、一方が日本国籍を持つカップルは対象外とされていたのです。

日本人配偶者は2022年まで排除

日本国籍を持つ人が外国人の同性パートナーと暮らそうとする場合、配偶者在留資格が自動的に得られる仕組みは存在しませんでした。異性カップルなら「日本人の配偶者等」という在留資格を利用できるのに対し、同性カップルにはその選択肢自体がない状態が続いていました。

自国民が外国人パートナーと暮らせないのに、外国人同士なら認められる。

この「逆差別」は法制度の歪みを端的に示す事例です。同じ国で一緒に生活するために、パートナーが就労ビザや留学ビザなど別の在留資格を確保しなければならず、そうした手段がなければ愛する人と同じ国に住むこと自体が不可能になる場合もありました。

「人道的配慮」という名の裁量

2022年9月30日、東京地裁は日本人の同性パートナーに対しても在留資格を認めるべきだという方向性を示す判決を下しました。この判決前後から、個別の「人道的配慮」として在留が認められるケースが出始めています。

しかし押さえておくべき点があります。これは法的な「権利」ではなく、行政の「裁量」にとどまっているということ。

基準は明確に定められておらず、申請ごとに判断が変わり得ます。法的な配偶者であれば当然に認められる在留資格が、同性カップルの場合は行政の個別判断に依存した形でしか得られない。権利と裁量の間にある溝は決して小さくありません。

同性カップルが相続で直面する「2割加算」の現実

同性パートナーは相続において、配偶者控除1億6,000万円の適用外に置かれたうえ、2割加算まで課される二重の不利益を被っています。この格差は、数字で確認すると改めて深刻さが浮かび上がります。

配偶者なら1億6,000万円まで非課税

法的に婚姻している配偶者には、相続税において手厚い保護が用意されています。相続税の配偶者控除は、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い方まで非課税というもの。長年連れ添った配偶者の生活基盤を守る趣旨の制度です。

この控除は婚姻届さえ出していれば交際期間に関係なく自動適用されます。出会って数週間の異性カップルでも対象。

つまり制度が保護しているのは「関係の長さ」ではなく「婚姻届の有無」であり、その婚姻届を出す権利自体が性別によって制限されている構造です。

同性パートナーは「2割加算」の対象

同性パートナーは法定相続人になれないため、遺言書で財産を受け取る場合でも不利な扱いを受けます。配偶者・一親等の血族以外が相続する際に適用される相続税額の2割加算がその典型です。

通常の相続税が1,000万円なら200万円加算で1,200万円。2,000万円なら400万円加算で2,400万円。一方、法的な配偶者は1億6,000万円まで非課税。

同じように長年暮らし、同じように財産を築いたパートナーの間で、これほどの差が生まれる理由は性別の組み合わせだけ。配偶者控除の不適用と2割加算の二重の不利益は、婚姻が法的に認められない限り解消されません。

同性カップルとパートナーシップ制度の「限界」

この問題の核心は、パートナーシップ制度がいくら広がっても、婚姻・税・相続・年金といった中核的な法的保護には届かないという構造的な限界にあります。制度の「進展」と「限界」は同時に存在しているのです。

530自治体、人口カバー率92.5%の「進展」

2015年に東京都渋谷区と世田谷区で始まったパートナーシップ制度は、2025年5月時点で530自治体に広がりました。人口カバー率は92.5%に達し、登録カップルは9,836組を超えています。

10年で530自治体に拡大した事実は、地方自治体の努力と社会意識の変化を示す前向きな動きです。

公営住宅への入居や病院での面会において配慮が広がった自治体もあり、当事者の日常を少しずつ改善してきた功績は正当に評価されるべきでしょう。

法的効力がないという「現実」

しかし、パートナーシップ制度に法的拘束力はありません。相続権は発生せず、税制優遇は適用されず、遺族年金の受給権もなし。健康保険の被扶養者認定も原則として対象外です。

企業や病院がパートナーシップ証明書を見て配慮してくれるかどうかは、相手方の判断次第。法的な義務ではなく善意に依存する以上、拒否されても法的救済を求めることは困難です。

制度の名前に「パートナー」と入っていても、法的には二人の関係に対する中核的な保護は保障されていない。人口の92.5%をカバーする制度でありながら、法的保護の中核はすべて圏外にあります。

千歳市は制度未導入

ストーリーの舞台となった千歳市には、パートナーシップ制度自体が導入されていません。北海道の空の玄関口でありながら、海外で結婚して帰国した同性カップルを受け入れる自治体独自の仕組みすら整っていない状況です。

パートナーシップ制度の導入には地域差があり、住む場所によって受けられる配慮が異なるという問題もあります。

ただし、制度があっても法的保護の中核には届かないという限界は全国共通。千歳市の状況は、制度が「ない」という問題と、制度が「あっても不十分」という問題の両方を映し出しています。

高裁5件が違憲判断、それでも変わらない同性婚の法律

高裁レベルでは6件中5件が現行法を違憲と判断しており、司法は明確な方向性を打ち出しています。にもかかわらず法律は一文字も変わっておらず、司法と立法の間に深い溝が横たわったままです。

札幌高裁から大阪高裁まで、5件が違憲

2019年に全国5都市で提起された「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、地裁から高裁へと審理が進みました。2024年から2025年にかけて相次いだ判決の結果は、立法の不作為を厳しく問うものです。

2024年3月、札幌高裁が高裁として初めて違憲と判断。

続いて同年10月の東京高裁(1次訴訟)、12月の福岡高裁も違憲判断を示しました。さらに2025年3月には名古屋高裁と大阪高裁が相次いで違憲の結論に至っています。

6件の高裁判決のうち5件、83.3%が「現行法は憲法に反する」と断じた事実は、もはや偶然の一致とは呼べない重みを持っています。

東京高裁2025年11月、唯一の合憲判断

この流れの中で唯一、2025年11月28日の東京高裁(2次訴訟)だけが合憲と判断しました。

弁護団は声明で「性的マイノリティに対する誤解と偏見に満ちた、特異な判決」と厳しく批判しています(弁護団声明より)。

6件中5件が違憲、1件だけが合憲。

この比率そのものが、司法の大勢を物語るデータです。唯一の合憲判決が「特異」と評される事実は、むしろ違憲判断の正当性を際立たせる結果となりました。

最高裁での統一判断へ

6件の訴訟はすべて最高裁に上告されており、統一的な憲法判断が示される見通しです。

最高裁の判断は、早ければ2026年にも出される可能性があります。

2025年には政府が33本の法令について、同性パートナーも「事実婚」に含まれ得るとする解釈・運用の整理を公表しました。

公営住宅の入居基準や犯罪被害者給付金などが対象ですが、婚姻制度そのもの、税制、相続、年金といった中核的保護は含まれていません。行政運用の微調整では埋められない構造的な問題が、最高裁の判断を待っています。

同性婚の問題は「知らないこと」が最大の壁

法の下の平等は、すべての市民に関わる社会の根幹です。海外で結婚しても帰国した瞬間に法的「赤の他人」に戻る構造は、同性カップルだけの問題にとどまらず、この原則が機能しているかどうかを問うています。

「知らなかった」が変化を遅らせている

異性カップルにとって、結婚が国境で消えるという体験はおそらく想像の外にあるでしょう。

パスポートを見せれば入国できるように、婚姻届を出せば法的に結婚できる。その「当たり前」が、同性カップルには存在しません。

この問題の最大の障壁は、法律の条文でも政治家の姿勢でもなく、「知られていないこと」そのものかもしれません。

知らないから疑問を持たない。疑問がないから声が上がらない。声がないから法律が変わらない。千歳空港で「赤の他人」に戻るカップルが生まれ続ける構造の根底には、この認知のギャップが横たわっています。

この記事をシェアしてください

最高裁の統一判断が早ければ2026年にも示される可能性がある今、一人でも多くの人にこの問題を知ってもらうことが力になります。

パートナーシップ制度が10年で530自治体に広がったのも、一つひとつの声と行動の積み重ねの結果です。愛の長さではなく性別で判断する法律を変えることは、私たちの世代で実現できる段階に来ています。

よければ、この記事をシェアして「知らないままの壁」を一緒に減らしてください。

よくある質問(FAQ)

まとめ:愛の長さではなく、性別で判断する国を変えるために

この記事の冒頭で述べた結論に立ち返ります。

海外で合法的に結婚した同性カップルであっても、日本の民法が同性婚を想定していないため、婚姻届は受理されず法的には「赤の他人」のまま。民法の構造が入国した瞬間に二人の法的地位を消す。これが千歳空港の不条理の正体です。

記事を通じて見てきた不利益はすべて、この一つの法的構造から枝分かれしています。在留資格の逆差別、相続税の2割加算と配偶者控除1億6,000万円の不適用、そしてパートナーシップ制度では埋められない法的保護の中核。

「婚姻届を出せるか否か」というたった一つの分岐点が、生活のあらゆる場面で格差を生み続けている構造を、高裁6件中5件が「憲法に反する」と断じました。

8年連れ添ったカップルが「赤の他人」になり、2週間のカップルが「夫婦」になれる。

最高裁の統一判断が近づく今、法律を変える力になるのは「この現実を知り、声を上げる人」の存在にほかなりません。千歳空港で「赤の他人」に戻るカップルがいなくなる日を、私たちの世代で実現するために。

よければ、この記事をシェアして「知らないままの壁」を一緒に減らしてください。

筆者より

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

「海外で結婚しても日本では赤の他人」。この事実を初めて知った方もいらっしゃるかもしれません。当事者にとっては日常であるこの現実が、多くの人にとって「知らなかった話」であること自体が、問題の根深さを物語っています。

千歳空港のストーリーは特別な話ではありません。海外で結婚して日本に帰国する同性カップルが実際に直面する状況を描いたものです。知ることが変化の第一歩であり、伝えることが第二歩になります。

最高裁の判断が近づいています。どのような結論になるにせよ、一人でも多くの人がこの問題を知っていることが社会の方向を決める力になります。もしこの記事が心に残ったら、周りの方にも伝えていただけると嬉しいです。

この記事の元になった投稿はこちら

Threadsで見る

参考資料

- CALL4「結婚の自由をすべての人に」訴訟ページ(高裁判決・弁護団声明)

- marriageforall.jp(結婚の自由をすべての人に訴訟公式)

- 国税庁「No.4157 相続税額の2割加算」

- 国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」

- 法務省通達 法務省管在第5357号(在留資格関連)

- 東京弁護士会(東京地裁2022年判決関連)

- みんなのパートナーシップ制度(自治体導入状況・渋谷区×虹色ダイバーシティ共同調査)

- NHK「同性婚をめぐる裁判」関連報道

- 朝日新聞「結婚の自由をすべての人に訴訟」関連報道

- Wikipedia「オランダにおける同性結婚」(補助資料)

コメントお気軽にどうぞ!